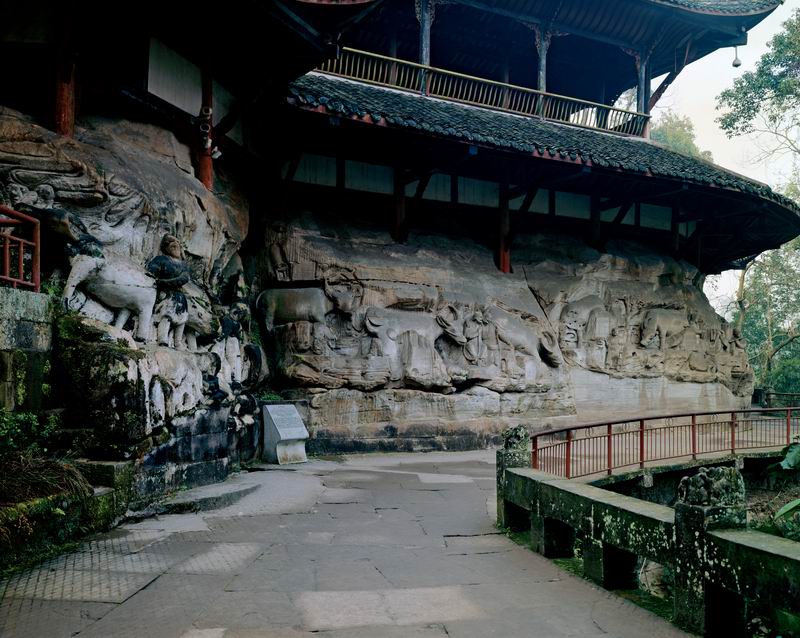

宝顶山石窟简介

宝顶山石窟位于大足城区东北15公里的宝顶山,以大、小佛湾为中心,由僧人赵智凤于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174—1252年)主持开凿而成,是中国唯一一处有整体构思的大型石窟。大佛湾为一“U”字形山湾,造像崖面长约500米,高8—25米,造像刻于东、南、北三面崖壁上,通编为31号。

宝顶山石窟造像表现出有异于中国前期石窟多方面的特点:第一,宝顶山石窟造像是中国罕见的大型佛教密宗石窟道场,把中国密教史往后延续了近四百年。第二,宝顶山石窟造像的表现形式在石窟艺术中独树一帜。大佛湾数千尊造像题材不重复,龛窟间既有教义上的内在联系,又有形式上的相互衔接,形成了一个有机的整体,颇似一幅气势恢弘的历史长卷画。全部造像图文并茂,配刻经文大多与藏经有异,多为历代藏经未收入的藏外佛教石刻文献,对佛教典籍的研究具有重要学术价值。第三,造像注重阐述哲理,把佛教的基本教义与中国儒家的伦理、理学的心性及道教的学说融为一体,博采兼收,显示了中国宋代佛学思想的特色。第四,宝顶山石窟造像从内容到形式都堪称中国石窟艺术民族化、生活化的典范。对儒家孝道思想的尊崇,对世俗市井生活的渲染,使之成为具有浓郁中国传统文化特质的艺术宝库,标志着源于印度的石窟艺术至此完成了中国化的进程。第五,宝顶山石窟造像是石窟艺术的集大成之作,在诸多方面都有创造性的发展。它以能慑服人心为其创作原则,借以激发信众对佛法的虔诚信仰。并将科学原理融于艺术造型之中,其造像、装饰、布局、排水、采光、支撑、透视等,都十分注重形式美和意境美。

此外,宝顶山石窟造像中尚存碑碣16通,题刻、游记、诗词44件,培修、装绚记49件。其中,刻于公元1174—1252年间的《唐柳本尊传》碑,以及公元1425年刘畋人撰写的《重开宝顶石碑记》等对研究宝顶山石窟史乃至中国密宗史都具有重大学术价值。

1961年国务院公布为全国重点文物保护单位,1999年12月1日被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

六道轮回图

宝顶山第2号龛。龛高780、宽480、深360厘米。雕刻于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174―1252年)。六道轮回图又名“六趣唯心图”、“六趣生死轮”。图中巨轮,是载众生在三界六道中生死运转的车轮,转轮王两臂怀抱巨轮,表示业力不可逆转,命运随业力而定。巨轮共分四圈,由里向外,第一圈内刻一修行者,从其胸部发出六道光毫,将巨轮分为六部分,表示“万缘发于心,一切由心造”,即众生的一切皆由自己的业力所致。第二圈刻 “天道”、“阿修罗道”、“人道”、“饿鬼道”、“地狱道”、“畜生道”, 根据众生生前的业因差别,确定六种轮回转生的去处。第三圈具体表现了“十二因缘”的基本内容,展现了众生痛苦的原因和名状。第四圈分十八格,刻出具体的轮回图像。巨轮外刻出教化众生的颂词偈语,佛教认为,坠入轮回并非无法解脱,只要勤修戒、定、慧,断除无明,斩断烦恼,熄灭贪、嗔、痴三毒,就能跳出三界外,得正果成佛。

六道轮回图,是佛教人生观的物化表述,它以具体可视的形象,阐述了佛教因果报应、轮回转世、十二因缘等基本教义。

华严三圣像

宝顶山第5龛。雕刻于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174-1252年)。居中为毗卢遮那佛,左右分别为普贤菩萨和文殊菩萨。三像身高7米,头顶崖顶,脚踏莲台,身披袈裟,袈裟皱褶大刀阔斧处理,舒展自如。三像皆低头垂目,俯览众生,显得悲悯大度,气势庄严;身躯向前倾斜,头部比例增大,成功避免了透视变形。文殊手托宝塔,重约千斤,却历千年不坠,艺术大师巧妙利用建筑力学于艺术创作中,将袈裟一角覆搭前臂,斜向下垂,于膝部相接,形成了三角形的稳固支撑,从而将塔和手臂的重力传到基座上。造像融艺术和科学原理于一体,是石窟艺术的集大成之作,对后世具有极强的借鉴价值。

千手观音

宝顶山第8号龛。建造于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174-1252年)。造像占据崖面88平方米。观音结跏趺坐于金刚座上,座侧雕刻侍者、力士等像。观音慧目下视,面相慈祥,身躯两侧和上方,呈放射状的浮雕出千手,每只手各执器物。手势或伸、或屈、或正、或侧,显得圆润多姿,金碧辉煌,被誉为“天下奇观”。 千手观音为佛教密宗六观音之一,佛教认为,众生的苦难和烦恼多种多样,需求和愿望亦不尽相同,因此,就有众多的无边法力和智慧去渡济众生。千手观音具有千手千眼,皆能应众生诉求,大发慈悲,解除诸般苦难,成了佛教诸神中在中国民间影响最大、信仰最广泛的菩萨。

整龛造像布局严谨,气势恢弘,宛如孔雀开屏,是大足石刻千手观音造像发展的高峰和极致,堪称中国最大的石雕千手观音。

释迦涅槃圣迹图

宝顶山第11号龛。建造于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174-1252年)。

释迦佛像,慧眼微闭,神态安详,头北脚南,右侧而卧,下半身隐入崖际,右肩陷于地下,仅现大半个身躯,在中国石窟同类题材中,可谓规模最大的半身涅槃像。佛前弟子,帝王诸像,垂眉致哀,神情肃穆,收到以小衬大,以竖破横,虚实相济的效果。释迦佛像全长31米,只显露半身,构图有“意到笔伏,画外有画”之妙,以示佛大不可度量,在中国石窟艺术中罕见,是中国山水画于有限中见无限这一传统美学思想的成功运用。

父母恩重经变相

宝顶山第15号龛。龛高700、宽1400、深250厘米。雕凿于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174-1252年)。

这龛《父母恩重经变相》就是以宣扬儒家孝道思想,歌颂父母含辛茹苦养育子女的典范之作。工匠师以他们在生活中体验和观察到的父母养育子女的艰辛过程为主题,极为生动地刻画了十组生动逼真的画面,把家庭生活的丰富内容和各种情感表现得淋漓尽致,生动地再现了人间的世俗生活。

龛上部刻七佛像,中部刻父母养育子女的十种恩德,下部刻地狱场景。全龛造像的内容以中间 “投佛祈求嗣息”为中心展开,左右各分五组雕像,分别为第一组怀胎守护恩、第二组临产受苦恩、第三组生子忘忧恩、第四组咽苦吐苦恩、第五组推干就湿恩、第六组哺育不尽恩、第七组洗濯不尽恩、第八组伪造恶业恩、第九组远行忆念恩、第十组究竟怜悯恩。

艺术大师们在这里把父母养育儿女的辛劳过程以写意的雕刻手法,跃然传神于石壁之上,将世间养育儿女的繁琐生活细节提炼为父母对子女的十大恩德,并且每一幅画都是人们所熟悉的生活情节,使人们在观赏艺术的过程中,回忆生活,在回忆中更加深刻地体会、品味和认识生活,同时也使人们的情感和意志在观赏中得到理性的升华。

这龛造像的世俗性远远超过其宗教属性,从而使得它不仅成为了反映宋代民间家庭生活的精湛艺术品,也成为了佛教教义与中国传统文化经过几百年的冲撞、依附,发展到相互融合的实物例证。

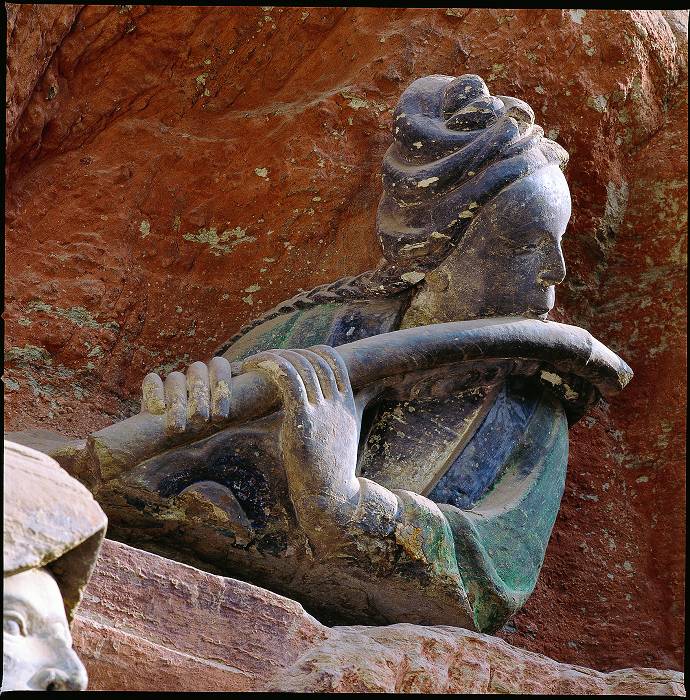

吹笛女

宝顶山第17号龛大方便佛报恩经变相组雕之一。雕刻于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174―1252年)。

吹笛女高50厘米,头梳长辫,纤手横持弓笛,头略左偏,双目微闭,正撮口横吹,似独自陶醉于悠扬的笛声之中,神情沉静而专注,给人以美感。吹笛女和其他五身造像一道,其表演的乐舞场景,为了解和研究宋世杂剧提供了重要的实物资料。

养鸡女

宝顶山第20号龛地狱变相之刀船地狱组雕之一。雕刻于南宋淳熙至淳祐年间(公元1174―1252年)。

养鸡女高85厘米。像梳髻,方圆脸,身躯健美丰肥。养鸡女掀开鸡笼,鸡群争先恐后跑出,其中两只鸡在笼边争食蚯蚓,笼内的鸡欲奋力爬出。养鸡女面部充溢着内心喜悦和满足。该场景将一副常见的农村生活场景展示得淋漓尽致,洋溢着清新的乡土气息,充满了农家生活情趣。

牧牛图

宝顶山第20号龛。龛高570、宽2910厘米。雕刻于南宋淳熙至淳祐年间(1174-1252年)。

牧牛图是国内罕见的长卷式组雕,是大足石刻民族化、生活化的代表作之一。根据北宋杨次公《证道牧牛颂》雕刻,以牛喻心,以牧牛人喻修行者,表现佛教调伏心意的修证过程。造像取材于现实,随山岩自然起伏构图,利用岩间的流水,依次刻出未牧、初调、受制、回首、驯服、无碍、任运、相忘、独照、禅定、心月图等12组内容,生动展现了牛和牧人的种种情态,抒情诗般地再现了牧牛生活,散发着浓郁的乡土气息。

圆觉洞

宝顶山第29号窟。方形平顶窟,高600、宽900、深1200厘米。雕刻于南宋淳熙至淳祐年间(1174-1252年)。

窟正壁中刻法身佛(毗卢遮那佛)、左刻报身佛(卢舍那佛)、右刻应身佛(释迦牟尼佛);左、右壁对称各刻六尊菩萨像。三身佛前跪一菩萨,为十二圆觉菩萨的化身。

整窟为人工开凿,造像和岩体浑然一体,实乃精妙的设计和施工所成。窟内造像刻工精细,衣衫如丝似绸,台座酷似木雕;菩萨花冠精巧玲珑,肌肉丰满细腻,极富质感,显得端庄典雅,轻纱薄裙,璎珞珠串,装饰繁复,形神兼备,气质超凡绝尘,匠师赋予石头艺术的生命力;洞口上方开设天窗,光线直射窟心,使洞内明暗相映,神秘莫测,显示了古代雕刻大师善造典型环境的才能;右壁上方刻一龙,雨水自龙头滴入下方的钵内,经石壁暗道,再由窟底水沟排除窟外,形成一个周密的排水系统,可谓巧夺天工。

网站专栏

网站专栏